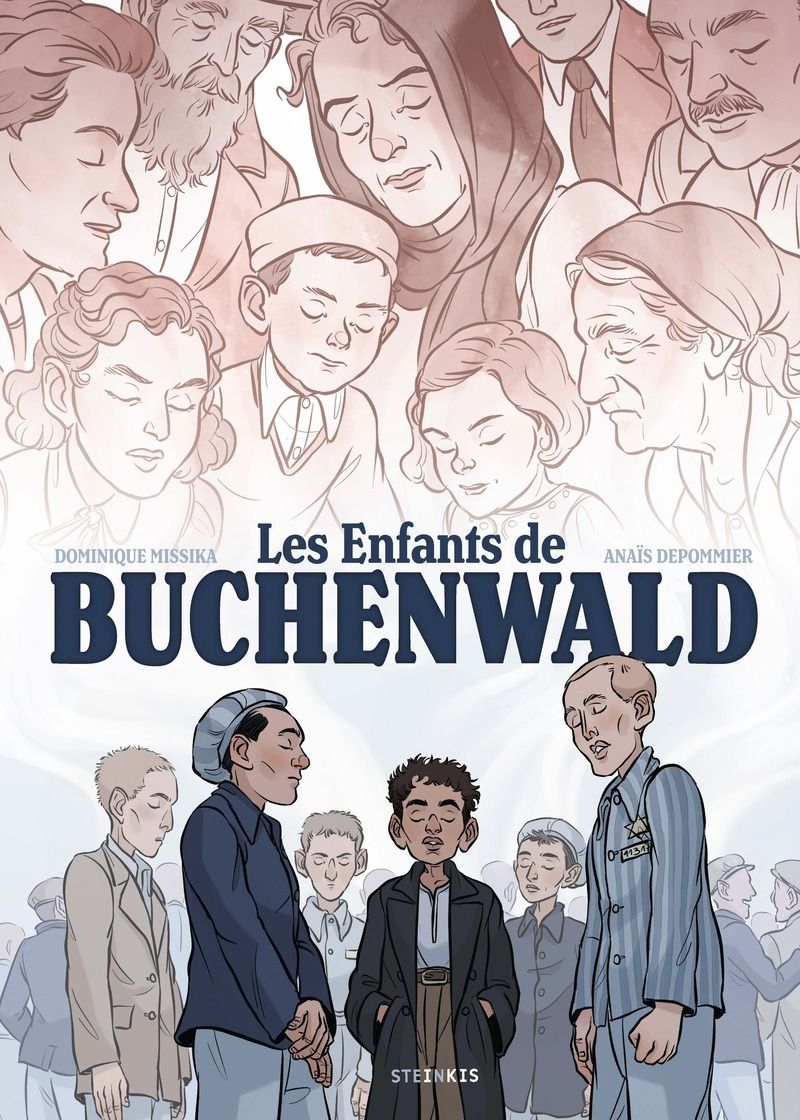

L'histoire :

Zeev, Aron, Chaïm et Fischel assistent à la libération du camp de Buchenwald par les alliés. Ils recommencent à manger, à se vêtir et vont explorer les autres blocs pour chercher des membres de leur famille. Après avoir inspecté les différentes parties du camp, y compris celles qui leur étaient auparavant interdites, ils partent en direction de la ville la plus proche : Weimar. Le 19 avril 1945 a lieu un discours prononcé par un détenu de Buchenwald. Celui-ci remercie les Alliés pour la libération. Mais en tant que prisonnier politique, il ne mentionne pas les juifs du camp. Les enfants juifs se sentent alors rejetés de tous ; ils ne savent plus où aller, ni quelle direction prendre. Des milliers d'enfants sortis du camp attendent, sans savoir où ils vont être envoyés, ni s’ils reverront un membre de leur famille. Ils sont répartis entre les différents pays disposés à les accueillir. Mille enfants arrivent en France par train et sont accueillis à Écouis, dans un château en Normandie. Là, ils apprennent à faire de nouveau confiance aux adultes, à manger sans avoir à cacher de la nourriture dans leurs vêtements, à dormir dans un vrai lit, à prendre des douches chaudes sans craindre pour leur vie. Les adultes encadrants tentent de leur redonner goût à la vie, en leur proposant des activités qu’ils appréciaient avant l’horreur : peinture, musique, sport. Ils apprennent aussi le français, tout en gardant l’espoir de retrouver un proche et de quitter l’Europe, un continent où ils ne se sentent plus en sécurité. Deux d’entre eux partent à Paris, espérant trouver des réponses à l’hôtel Lutetia. Tandis que Chaïm et Aron partent pour Israël, d’autres attendent encore, dans l’espoir de retrouver un parent en Amérique ou de rejoindre une famille prête à les accueillir en France. On croise plusieurs personnalités célèbres pour leur dévouement, comme Fanny Loinger, Henri Frenay, ainsi que des membres du personnel de l’OSE (Œuvre de secours aux enfants) : Françoise Brauner, Judith Hemmendinger, Gaby Cohen…

Ce qu'on en pense sur la planète BD :

Malgré son sujet poignant, La lecture des Enfants de Buchenwald n’est pas limpide. C’est comme regarder un mauvais feuilleton français commandé par une chaîne publique pour célébrer une date d’anniversaire. Sur le plan historique, le contenu est rigoureux : il repose sur de véritables témoignages. Dominique Missika, historienne reconnue, autrice de nombreux ouvrages sur l’Occupation comme L’institutrice d’Izieu ou Résistantes, connaît parfaitement son sujet. Mais l’adaptation manque de consistance : elle apparaît trop scénarisée, sans profondeur émotionnelle. La narration reste linéaire et descriptive, avec très peu de flashbacks ou d’effets de style narratifs qui pourraient enrichir le récit et renforcer un lien avec les personnages. Les scènes s’enchaînent sans véritable tension dramatique, comme si les auteurs s’étaient contentés de dérouler un témoignage sans chercher à en explorer la portée intime. Les enfants s’expriment avec un langage d’adultes. Leurs discours sonnent artificiels et creux, même s’ils sont inspirés de faits réels. La relation entre les personnages reste trop ténue : on peine à ressentir leur attachement, leurs conflits ou leur évolution intérieure. Ce manque de mise en scène des émotions empêche le lecteur d’entrer pleinement dans leur parcours. Même si les faits sont bouleversants, ils peinent à toucher. Le graphisme accentue cette distance : très figé, avec des mouvements saccadés, il donne l’impression d’un film crypté, comme si les cases refusaient de respirer. Trop lisse et sans âme, à l’image des vieilles illustrations éducatives des années 60, l’esthétique prive la lecture de profondeur. Néanmoins, l’ouvrage reste accessible aux plus jeunes et peut constituer une première approche pédagogique de l’après-guerre, même si la lecture manque de force dramatique.