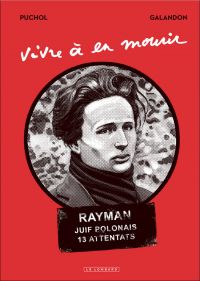

Jeanne Puchol est la dessinatrice de Vivre à en mourir, bande dessinée sur un des acteurs marquants de l’Affiche Rouge, Marcel Rayman. Dans un petit bar parisien où elle organise une petite séance de dédicaces, Jeanne revient sur son travail. Elle y apporte des clefs de lecture et des éclairages historiques passionnants. C’est aussi l’occasion de découvrir une femme de convictions, esthète dans l’âme, historienne dans l’esprit et humaniste dans les propos.

interview Bande dessinée

Jeanne Puchol

Bonjour Jeanne. Pouvez-vous vous présenter ?

Jeanne Puchol : Je suis une « autrice ». Je tente ce néologisme parce qu’il y a un mouvement pour féminiser les noms de métiers. Mes consœurs utilisent le nom d’auteure avec un « e » en insistant sur le « e », ce qui est assez laid ! Je ne suis donc pas dessinateur, mais dessinatrice, non pas illustrateur, mais illustratrice et donc je ne suis pas auteur mais autrice, une autrice de bandes dessinées. J’ai commencé à publier il y a un peu plus de 30 ans puisqu’on a fêté mes 30 ans de carrière l’année dernière avec une petite rétrospective à la galerie Oblique à Paris. J’ai fait une vingtaine d’albums à peu près dont la moitié que j’ai scénarisés moi-même et l’autre moitié en collaboration avec plusieurs scénaristes.

Vivre à en mourir est votre premier travail au Lombard et votre première collaboration avec Laurent Galandon (le scénariste). Pouvez-vous nous raconter votre rencontre ?

JP : C’était une rencontre assez inattendue mais c’est souvent le cas dans ce métier. Laurent avait écrit ce scénario pour Maximilien Le Roy. Finalement, le temps que Laurent finisse le scénario et que le projet se finalise au Lombard, Maximilien s’était déjà consacré à un autre scénario et voulait faire de l’écriture. Laurent avait donc déjà les contrats, mais plus de dessinateur. Il a donc pris contact avec moi, ce qui était une vraie opportunité pour moi, d’autant que le projet était déjà accepté.

Pourquoi a t-il pensé à vous ?

JP : Il n’est jamais vraiment rentré dans les détails. Je pense qu’il a regardé des blogs d’auteur, car il m’a écrit via le mien. C’est le dessin qui a dû l’attirer, bien que j’aie travaillé dans un style de dessin un peu différent de ce que j’avais pu faire précédemment. Je pense aussi que ce qui l’a motivé est qu’il a senti une communauté d’intérêts à travers mes livres récents : mon intérêt pour l’Histoire, pour des formes d’engagement politique et d’histoires humanistes. Je pense que c’est tout cela qui a pu le pousser à me contacter alors qu’on ne s’était jamais rencontrés auparavant.

Comment était détaillé le script du fameux épisode de l’Affiche Rouge ?

JP : Il m’a envoyé un scénario complet puisqu’il l’avait fini entre temps. C’est assez rare, car en général, ceux qui travaillent avec moi m’envoient d’abord un synopsis ou quelques pages. Pour la petite histoire, quand j’ai vu qu’il s’agissait d’un personnage de l’Affiche Rouge, j’étais un peu inquiète sur le fait que c’était une histoire sur la résistance. C’est une période qui a été souvent traitée au cinéma et à la télévision. Je craignais la figure du héros et des clichés. En même temps, connaissant le travail de Laurent, je me doutais bien que ce ne serait pas le cas, mais je me disais que ça n’allait pas être simple. Je craignais aussi qu’il y ait beaucoup de scènes d’actions avec des armes, car ce ne sont pas les scènes qui m’attirent le plus. Je peux le faire mais ce n’est pas le genre de sujets avec lesquels j’ai le plus d’affinités. Quand j’ai lu le scénario, j’ai bien vu que ce n’était pas du tout le cas. Il partait plutôt de l’histoire intime et quotidienne d’un jeune homme que rien ne prédestinait à cette aventure, même s’il avait des convictions politiques dès le départ et que sa famille juive était menacée dès le départ.

Avez-vous fait des recherches sur le sujet ?

JP : Laurent m’a envoyé beaucoup de documentation. Je ne sais pas ce qu’il en est pour les autres dessinateurs mais pour moi, j’ai du mal à utiliser de la documentation que je n’ai pas trouvée moi-même car les critères de choix ne sont pas les mêmes. Cette documentation avait toutefois le mérite d’exister, en particulier pour les nombreuses affiches qui apparaissent dans l’album. J’ai cherché également de mon côté et j’avais aussi pas mal de choses chez moi dans la mesure où c’est une période que j’ai déjà traitée, en particulier avec Le docteur Petiot de Rodolphe (NDLR : album paru en 2009 chez Casterman, Ligne Rouge) qui se passe à la fin de l’occupation. J’ai aussi quelques livres de photos, ce qui me faisait plusieurs éléments de documentation. Pour cet album-là, j’ai aussi ressenti le besoin de me détacher des éléments iconographiques et lire plusieurs livres. Pas forcément des livres qui avaient directement rapport avec le groupe Manouchian, mais des récits de résistants pour comprendre ce qu’ont fait de très jeunes gens qui étaient engagés à l’époque. Je voulais savoir s’ils étaient morts de peur, ce qui les animait et dans quel état d’esprit ils pouvaient être.

Avez-vous eu une part de liberté dans la réalisation du dessin ?

JP : Il y a toujours une part de liberté. Même si le dialogue de Laurent est extrêmement précis, il ne me donnait pas toujours des indications sur les expressions des personnages. Par exemple, on voit à plusieurs reprises l’appartement de Marcel et de ses parents qui est dans une rue modeste du XIème arrondissement. Là, je me suis posé la question suivante : c’est une famille polonaise juive qui est arrivée en France depuis dix ou douze ans. Est-ce qu’il y a chez eux des signes d’appartenance quelconque à une communauté juive ou polonaise ? J’ai posé alors la question à Laurent qui n’en savait pas plus que moi. Il m’a répondu que je faisais comme je voulais. J’ai donc pris la liberté de décider qu’il n’y avait pas de signes religieux chez eux et pas non plus de signes d’origine ethnique. En effet, sur les quelques photos qui avaient été mises à notre disposition par la cousine de Marcel – qui est le bébé qui apparaît dans l’album – il y avait une photo prise dans l’appartement avec un seul pan de mur, mais je ne voyais rien qui distinguait cet intérieur d’un intérieur parisien d’une famille modeste. Voilà le type de libertés que j’ai prises et qu’on peut me reprocher en disant que c’est totalement arbitraire. En même temps, l’autre soir, j’étais invitée à une soirée très intéressante et très émouvante organisée par une association d’anciens combattants volontaires juifs. Lors de cette soirée, Denis Peschansky, un historien spécialiste de cette période et en particulier de la question des étrangers dans la Résistance, est intervenu et il a abordé cette question de l’identité de ces engagés étrangers. Pour lui, ils ne se sentaient pas d’abord communistes ni juifs, hongrois, polonais, espagnols mais d’après lui – même si je ne sais pas quels sont les éléments documentaires qui l’amènent à faire cette réponse – aucune des identités ne prime sur l’autre. A posteriori, cela m’a donné raison dans le choix que j’avais fait de faire un intérieur parisien modeste.

Cela a dû être difficile de représenter des visages connus tout en gardant un trait vivant et naturel ?

JP : Quand on travaille sur de vrais visages de personnes qui ont existé, le problème n’est pas tant de faire des visages ressemblants, que de synthétiser le visage sur un modèle qui se ressemble tout au long de l’album. C’est d’autant plus vrai avec Marcel Rayman qui est omniprésent et qu’on voit à peu près à toutes les pages. C’était assez difficile, car j’avais trois photos de lui où il ne se ressemble pas du tout. J’ai consacré d’ailleurs plusieurs articles à cette question sur mon blog, tellement elle m’avait troublée. J’ai une photo de lui à 17 ans avec sa mère et son frère Simon, où son visage est assez poupin et où il semble très timide avec un sourire gêné. C’est là où je me suis rendu compte que Simon, qui n’avait que 14 ans à l’époque, est plus grand que son frère. C’est déjà un adolescent formé et pas un enfant comme on pourrait le penser. La deuxième photo est la photo anthropométrique après son arrestation où il a vingt ans. Je pense qu’il a déjà été frappé et le visage est tuméfié. Il est extrêmement maigre car il a plusieurs mois de vie en clandestinité. Il est méconnaissable : c’est quelqu’un d’autre. La dernière photo est une des deux qui ont été faites dans la prison de Fresnes. Ce n’est pas celle où il apparaît dans l’Affiche Rouge. Il y est transfiguré et d’une beauté renversante, le visage très pâle où on le fait poser avec une arme. Il toise le commis de la propagande nazie qui le prend en photo, avec un regard qui montre qu’il est déjà ailleurs et dans l’au-delà. De plus, ces trois photos sont de trois quarts, ce qui rend un peu difficile la restitution du visage. Je me suis aussi aidé d’une photo du père jeune car il avait des traits communs sur le visage. Comme souvent, alors que j’étais déjà assez avancée sur l’album, je suis tombé sur une vidéo qui a été aussi prise à Fresnes par la même équipe de la propagande allemande. On le voit juste une seconde mais le visage était assez ressemblant et je me suis dit que je ne m’étais pas trop trompé. A partir de là, je synthétise des traits et je garde des aspects saillants comme le front, les yeux très enfoncés, la bouche et je recompose ensuite un visage à partir de ces quelques traits qui me serviront d’un bout à l’autre de l’album. Ce qui m’a fait très plaisir à cette soirée dont je parlais, c’est qu’Elyse Frydman, la cousine de Marcel, était présente et elle m’a dit : « Bravo ! Mon père est très ressemblant ». Elle parlait donc du personnage de Jacques qui apparaît dans l’histoire et qui ne sera pas déporté, contrairement au reste de la famille et elle l’a reconnu.

C’est effectivement très réussi dans l’album.

JP : Après, cette vie tient aussi au scénario de Laurent. Là où on attendait que l’histoire commence plus tard et qu’on ait les hauts faits et les actions d’éclats du groupe Manouchian, lui commence l’histoire en 1941, trois ans avant les faits. Et il nous dépeint la vie quotidienne de tricoteurs, puisque le père de Marcel était tricoteur à domicile et que son fils l’aidait. On a donc la peinture d’une famille modeste dans une ville industrielle où il n’y a que des gens du même milieu et des juifs qui sont tailleurs, couturiers… Beaucoup de juifs qui venaient de l’Europe de l’Est avaient le même métier et se retrouvaient par la force des choses dans les mêmes quartiers. Il y a des scènes assez anodines de dîners avec toute la parentèle et même si les temps sont durs, les persécutions n’ont pas encore commencé. C’est la débrouille et comme c’est une famille extrêmement soudée parce qu’ils sont exilés, on sent une grande chaleur entre eux. Progressivement, cela se durcit : les premières rafles se produisent et là, tout bascule. On quitte justement cet univers qui, sans être de tout repos, offre quand même des aspects quotidiens et rassurants. On en arrive ensuite à la résistance.

Comment s’est passé la collaboration avec la coloriste Laurence Croix ?

JP : C’est nous qui avons choisi Laurence parmi plusieurs coloristes proposés par le Lombard. Je ne trouve pas de mots car je trouve son travail admirable et extraordinaire. Cela a été une collaboration vraiment très agréable parce qu’elle convenait tellement qu’il y avait très peu de choses à redire. Il y avait des petits détails à améliorer pour la lecture du dessin, mais pas du tout dans les ambiances qu’elle choisissait. Son travail apporte beaucoup à l’esprit de l’album sans être jamais lassant. Il n’y a pas de parti-pris en monochrome comme c’est souvent le cas dans ces histoires qui se passent à cette période. Son travail va bien au-delà de ce que je pouvais lui fournir comme documents. Il y a des photos couleurs de cette période qui sont d’André Zucca, un photographe qui a collaboré, d’où l’ajout de la couleur car ce sont les allemands qui fournissaient les pellicules couleurs. Ces photos sont précieuses à cause de la couleur, mais elles sont sujettes à caution car évidemment, elles sont très édulcorées. Elles donnent une image de Paris pimpante, proprette, où tout va bien : les allemands sont beaux et corrects, ce qui rend les photos pas totalement fiables. Cependant, on y voit des couleurs de vêtements et de la rue. On a donc beaucoup travaillé à partir de ces photos mais Laurence a apporté son propre talent et son sens des harmonies colorées à chaque page.

Vous ne vouliez pas vous occuper vous-même de la couleur ?

JP : C’est une volonté car j’ai commencé la bande dessinée en noir et blanc et j’ai toujours eu plus de goût pour cette technique. J’ai travaillé en couleurs quand je faisais des illustrations pour la jeunesse et dans cette période, je travaillais directement en couleurs en peignant. Ce n’est pas un dessin que je colorise mais c’est une peinture que je dessine. Ce n’est pas une technique que je peux adapter à la bande dessinée. Une fois que j’ai fini le dessin en BD, je n’ai pas très envie d’y ajouter la couleur. J’ai passé dix-huit mois à travailler sur ce projet donc je ne me voyais pas passer encore plus de temps sur la couleur. C’est aussi l’occasion de faire des rencontres formidables car quand on travaille en collaboration avec un scénariste, j’aime bien que cela devienne un vrai travail d’équipe comme une équipe de cinéma. Chacun apporte sa pierre à l’édifice. Il est vrai que j’ai écrit la moitié de mes albums et que sur ce projet, je n’aurais peut-être pas abordé la question de cette façon… Peut-être même que je n’aurais pas choisi ce sujet-là. Si je travaille avec un scénariste, c’est pour qu’il amène quelque chose que je n’aurais pas déjà fait moi-même. C’est la même chose pour la couleur. Un ou une coloriste travaille sur quelque chose que je n’aurais pas fait moi-même.

Qu’avez-vous ressenti en dessinant les Résistants de l’Affiche Rouge, ces héros méconnus de notre histoire ?

JP : Quand j’ai lu le scénario et que j’ai découvert cette planche – vers la fin de l’album – avec le visage de chaque résistant du groupe Manouchian, j’étais inquiète de réaliser une page aussi difficile. A la réflexion, je me suis dit que c’était possible en supprimant les gouttières et le trop plein de textes pour gagner de la place. Ça a été une planche bouleversante à faire, qui m’a demandé beaucoup de concentration et de préparation mentale. Je n’avais en général qu’une seule photo, format photo maton de ces jeunes gens. Tous ces visages côte à côte étaient très émouvants à dessiner.

Paris est aussi un acteur important de l’album...

JP : L’avantage est que j’habite à Paris. Paris a changé, certes, mais il y a quand même beaucoup de lieux qui apparaissent dans l’histoire et qui existent toujours. Il faut vérifier deux ou trois choses pour ne pas faire d’anachronismes, mais j’ai cette chance d’avoir le décor en bas de chez moi. J’avais le bouquin de Zucca et un autre livre sur des photos de la presse parisienne sur une décennie. J’avais aussi beaucoup de photos personnelles parce que cela fait 30 ans que je fais de la bande dessinée et les premiers albums que j’ai scénarisés se passent à Paris. J’ai donc un énorme fond personnel sur Paris avec un aspect archive, puisqu’elles datent de 30 ans. Il y a aussi mes souvenirs de gosse dans les années 60, où Paris avait peu changé dans les quinze ans qui séparent la fin de la seconde guerre et cette période. Le décor, pour peu qu’on soit spécialiste ou que l’on fasse très attention, a finalement peu changé.

Selon vous, quels sont les points forts et les points faibles de cette adaptation d’une page de la résistance ?

JP : Les points forts sont précisément ce qui peut apparaître comme des points faibles pour certains lecteurs. C’est une chose qui m’a moi-même troublée quand j’ai découvert le scénario et au fur et à mesure de mon dessin : Laurent a pris le parti de rendre presque anonymes des personnages historiques. Dès la première scène de la piscine, il y a un personnage qui s’appelle Henri Krasucki. Je me suis demandé pourquoi Laurent n’a pas fait en sorte que le lecteur sache qu’il s’agissait de lui. Il ne s’est pas expliqué sur ce choix, mais j’ai compris après-coup : il nous met aux côtés des personnages. Personne ne sait que ce type deviendra Henri Krasucki, le leader de la CGT qu’on connaît. Les gens ne connaissent que cet aspect du personnage. Pareil à la fin, quand le groupe Manouchian apparaît en tant que tel, Laurent n’a pas raconté la manière dont Marcel arrive dans ce groupe. C’est évoqué assez rapidement et, tout d’un coup, Manouchian est là. On pourrait nous dire qu’on ne comprend rien, mais eux-mêmes ne comprenaient rien à cette époque. C’est dit à plusieurs reprises : ils ne connaissent pas les gens avec qui ils font des actions, car ils ont tous des pseudonymes. Ils ne savent pas jusqu’à quel point ils peuvent faire confiance aux gens. Ils changent sans arrêt d’équipe et fonctionnent en général par deux ou trois sans avoir de points de contact. S’il y avait un rendez-vous et que certains n’étaient pas là, il fallait fuir et ne pas chercher à les retrouver… Finalement, cette volonté de montrer des personnages qui arrivent d’un coup peut sembler nébuleuse aux lecteurs, mais c’est la réalité de ce qu’ils ont vécu. Cet aspect qui est un point fort, de mon point de vue, peut très bien sembler un point faible pour le lecteur, parce qu’il s’attendra à trouver une histoire très documentée où l’on raconte les évènements de A à Z… Sauf que si l’on avait pris ce parti, le livre ne ferait pas 92 pages mais 300 !

C’est un reproche que vous ont fait des historiens?

JP : Non pas vraiment mais c’est quelque chose que j’ai senti au fur et à mesure. Non pas que je n’avais pas lu le scénario en entier, mais en dessinant, je me demandais si le lecteur comprendrait ce passage. En relisant l’album dans sa continuité, je me suis dit que c’était un très bon choix. On sort des préoccupations – qui sont importantes – sur l’Histoire, mais c’est une invitation à se renseigner plus avant. On aurait souhaité qu’il y ait un complément documentaire avec des éléments biographiques et des informations plus historiques. Finalement, il n’y a pas et ce n’est peut-être pas plus mal. C’est étonnant cet album, car ce n’est pas une fiction, même si Laurent a inventé des dialogues. Mais ce n’est pas non plus un récit historique ou explicatif sur le fonctionnement des réseaux de résistance. On aurait pu faire cela, mais il y a des historiens qui continuent de travailler là-dessus, il y a des émissions télévisées et des bandes dessinées qui sont facilement accessibles. On a là un vrai parti-pris du scénariste. Au départ, je l’ai suivi de façon presque intuitive car cette dimension humaine m’intéresse et je me suis occupé à donner une épaisseur et une crédibilité au personnage.

Comment avez-vous vécu la « rencontre » avec Marcel Rayman ?

JP : C’est plus qu’une rencontre, car Marcel Rayman a été à mes côtés pendant un an et demi quotidiennement. Il est pratiquement sur toutes les pages de l’album. Je peux vous dire que c’est une réelle présence et à la fin de l’album, on a une tristesse car on se sépare d’un ami. C’est une présence en pensée. Je n’ai pas la présomption de dire que j’ai restitué le Marcel authentique. La plupart des gens qui l’ont connu quand il était jeune sont de moins en moins nombreux, car cela date de 70 ans. Il reste seulement un survivant de ce groupe des FTP-MOI, je crois (NDLR : Arsène Tchakarian est le dernier survivant et il est devenu historien après avoir reçu de nombreuses distinctions). C’était comme une figure d’un très jeune homme que j’aurais pu connaître si j’avais été jeune à cette époque là. A la fois, c’est incarné et ce n’est pas incarné du tout. Pour mieux le connaître, je me suis servi de trois livres qui sont des témoignages de Résistants pour compléter cette approche sensible du personnage, mais ce sont des témoignages de femmes qui m’ont le plus aidée. C’étaient le Journal d’Hélène Berr, qui n’était pas Résistante mais une jeune juive parisienne ; le récit de Charlotte Delbo qui était communiste Résistante (non juive) et qui a été déportée à Auschwitz ; et le témoignage de Madeleine Riffaud qui a le même profil que Charlotte et qui a abattu un officier allemand à dix-neuf ans ! Elle a été arrêtée, a échappé à l’exécution car c’était la fin de la guerre et elle a été libérée ou échangée, avant de participer à la Libération de Paris. Pour moi, ce qui m’a profondément ému, c’est de me dire qu’il a été fusillé en février 1944 et qu’en août, Paris a été libérée. C’est tellement bête, tellement dommage. Ces hommes auraient pu survivre à quelques mois près…

Avez-vous d’autres projets depuis la fin de cet album ?

JP : Je suis déjà sur un autre projet. C’est là aussi un très beau concours de circonstances. C’est avec Laurent-Frédéric Bollée, scénariste qu’on ne présente plus, avec qui j’ai collaboré il y a vingt ans. Cela a même été ses premières histoires publiées dans A suivre. Vingt ans après, il décroche son téléphone à un moment où j’étais justement en train de penser à lui, car j’avais envie de travailler avec lui. Il me propose une histoire enthousiasmante chez Casterman dans la collection Ecritures. Ce sera sur les mouvements étudiants du milieu des années 80, avec un aspect historique, social et engagé.

Si je vous donne le pouvoir cosmique d’être dans la tête d’un auteur, écrivain, scénariste ou dessinateur, qui choisiriez-vous et pour y trouver quoi ?

JP : Je prendrais une réalisatrice. On est bien sûr influencé par la bande dessinée, mais comme tous mes confrères, je suis cinéphile, j’aime la musique et la littérature. Il y a des modèles dans tous ces artistes. J’hésiterais entre le crâne de Chantal Akerman et le crâne de Jane Campion. J’espère qu’elles ne souffriront pas de cette intrusion et je ne veux surtout pas les déranger. Je me ferais toute petite dans un coin pour voir les méandres de matières grises en action en train de donner naissance à de nouveaux films formidables.

Merci Jeanne !